Les débuts du mouvement adventiste

L’Église adventiste du septième jour trouve ses origines dans le grand réveil spirituel du XIXe siècle. Ce mouvement débute en Europe, puis se propage en Amérique du Nord. Aux États-Unis, William Miller, un ancien capitaine baptiste, étudie les prophéties bibliques et annonce le retour du Christ entre 1843 et 1844. Ce mouvement, appelé millérisme, rassemble plus de 100 000 croyants. Mais le 22 octobre 1844, date attendue du retour de Jésus, passe sans événement. Ce moment est connu sous le nom de "Grande Déception".

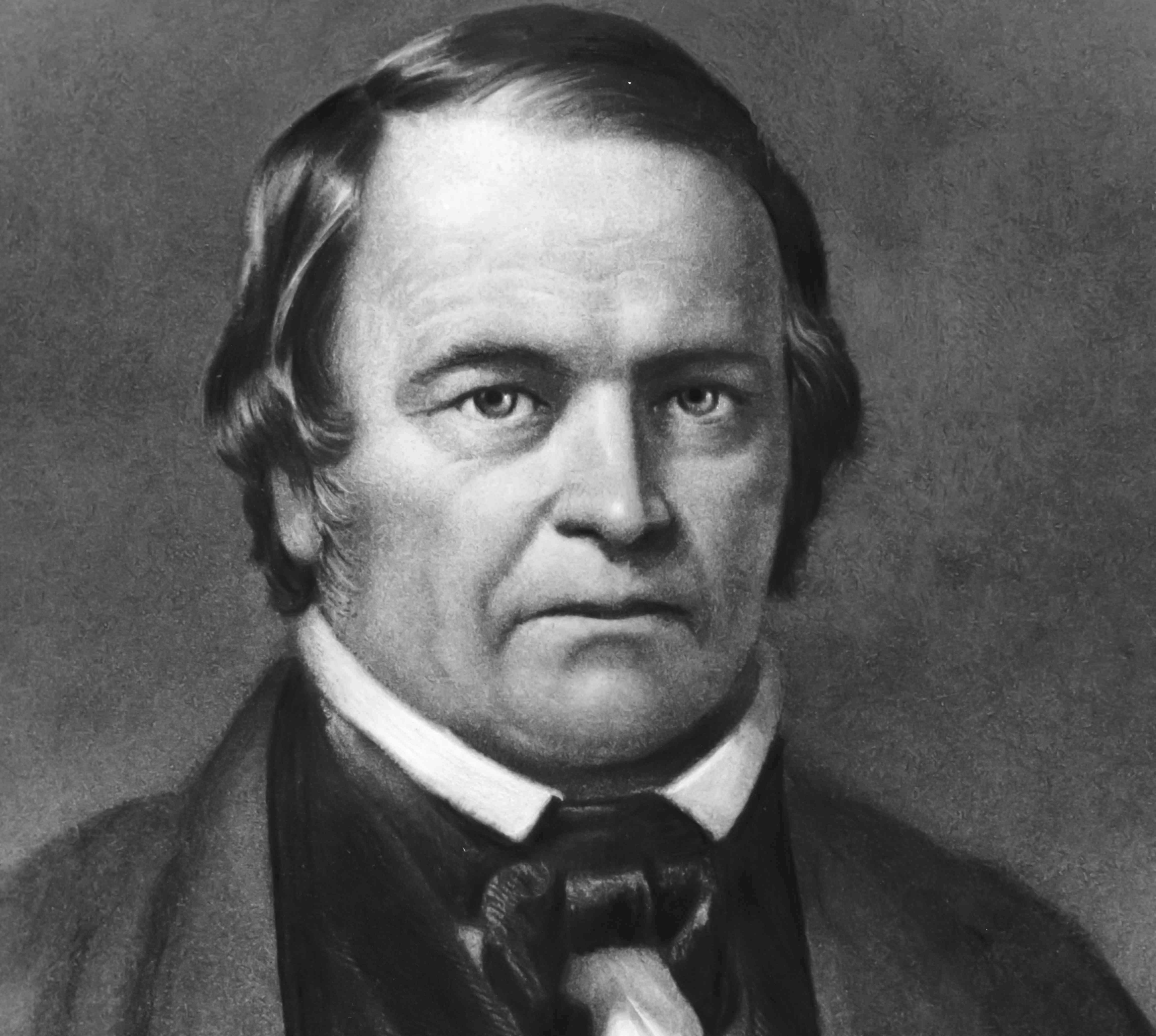

William Miller, initiateur du mouvement millérite

Après cette déception, plusieurs croyants poursuivent l’étude des Écritures et découvrent une nouvelle compréhension de la prophétie de Daniel 8:14. Ils comprennent que Jésus a commencé un ministère spécial dans le sanctuaire céleste, et non un retour sur Terre à cette date. Ce groupe devient le noyau de l’Église Adventiste du Septième Jour.

Formation officielle de l'Église

En 1863, l’Église Adventiste est officiellement organisée avec 3 500 membres. Elle adopte des croyances fondamentales telles que : l’observation du sabbat (le samedi), le retour imminent du Christ, l’importance de la santé, de l’éducation, et de la mission. Des figures majeures comme Joseph Bates, James White, et Ellen G. White orientent le développement de l’Église.

Ellen G. White, cofondatrice et auteur inspirée

Ellen White, par ses nombreux écrits et visions, influence profondément la théologie adventiste. Elle encourage la réforme sanitaire, la mission mondiale, l’éducation chrétienne, et un attachement fidèle à la Bible. Elle est aussi à l’origine du système éducatif et médical adventiste moderne.

Expansion mondiale

L’Église Adventiste connaît une croissance rapide malgré les défis. Elle est aujourd’hui présente dans 204 pays, avec des millions de membres. Elle gère des milliers d’écoles, d’universités, d’hôpitaux et de centres humanitaires. ADRA, son agence de secours, œuvre à travers le monde.

L’Église diffuse son message par l’évangélisation, les médias, l’édition, et Internet. Elle continue de proclamer “l’Évangile éternel” à toutes les nations, tribus, langues et peuples, selon Apocalypse 14:6, tout en promouvant un mode de vie sain, solidaire et spirituellement engagé.

L’Église adventiste en Haïti

L’histoire de l’adventisme en Haïti débute officiellement le 15 août 1905, lorsqu’un groupe de membres de l’Église Évangélique Baptiste de la Grande Rivière du Nord, ainsi que de la station évangélique de Ranquitte, décident de se conformer à tous les commandements de Dieu, incluant l’observation du sabbat. Sous la conviction biblique, ils fondent la première congrégation adventiste du pays.

Culte adventiste en Haïti après le séisme de 2010

Ce groupe comprenait des figures fondatrices telles que :

- Jean-Baptiste Pierre

- Marc Elie

- Jonas Pierre

- Alexandre Germain

- Jean Jacques Augustin

Ils désignent leur nouvelle école du dimanche sous le nom “École du Septième Jour”, officialisant ainsi leur rupture avec la dénomination baptiste. Cette première église devient la base du développement adventiste dans tout le pays.

Croissance à Port-au-Prince

En 1917, un petit groupe d’adventistes s’établit à la Rue de la Réunion à Port-au-Prince. En 1920, ils construisent un petit local d’adoration. Et en 1929, ils érigent le Grand Temple, premier grand temple adventiste de la capitale, capable d’accueillir environ 400 personnes, inauguré le 22 février 1929.

Organisation administrative et expansion

Jusqu’à 1989, l’Église Adventiste en Haïti était administrée sous l’Union Franco-Haïtienne. En mars 1989, l’Union Haïtienne est officiellement constituée, avec deux missions locales initiales : la Mission du Nord d’Haïti et la Mission du Sud d’Haïti.

Des figures marquantes de cette période incluent :

- Pasteur Eli Petit-Frère – ancien président de l’Union Haïtienne

- Pasteur Moïse Dorvil

- Pasteur Jasmin Guerrier

- Pasteur Ronel Paul

Engagement social et éducatif

L’Église Adventiste joue un rôle majeur dans l’éducation et la santé en Haïti. Elle fonde :

- l’Université Adventiste d’Haïti (UAH)

- l’Hôpital Adventiste d’Haïti à Diquini (1978)

Elle gère aussi plusieurs écoles primaires et secondaires à travers le pays. ADRA Haïti, son bras humanitaire, intervient activement lors de crises, comme le séisme de 2010.

Mémoire et reconnaissance

En 2023, l’Église inaugure le premier musée de l’histoire adventiste en Haïti, situé à l’Université Adventiste d’Haïti, afin de préserver les racines historiques et le travail des pionniers du message adventiste dans le pays.

L’histoire de l’Église Adventiste du Septième Jour Nérija

Fondée à l’initiative d’un groupe de membres de l’Église Adventiste Béthanie de Pétion-Ville, l’Église Adventiste du Septième Jour Nérija a vu le jour sous l’élan missionnaire de fidèles déterminés à répandre l’Évangile dans la zone de Morne Lazare. En 1982, sous la direction du Pasteur Fénélon Destin, le terrain est acquis, et la pose de la première pierre s’effectue en 1983.

Suite au départ du Pasteur Destin à l’étranger, le Pasteur Joseph Germain prend le relais dans le district de Béthanie. Il suspend temporairement les travaux afin de réunir les fonds nécessaires, avant de lancer la construction du temple. Un groupe de fidèles se forme alors sous le nom d’Église Adventiste de Morne Lazare.

Le premier Ancien nommé fut le frère Pierre Richard Vergin, épaulé par Josselin Dugué, Antonio Joseph et Denis Joseph. En 1992, l’église est officiellement dédicacée par le Pasteur Gordon, et adopte le nom d’Église Adventiste du Septième Jour Nérija, signifiant “La lampe de l’Éternel”.

Bâtiment actuel de l’Église Adventiste Nérija, Morne Lazare

Depuis sa fondation, l’église n’a cessé de grandir. Grâce à l’engagement fidèle de ses anciens et membres, l’Évangile a pénétré profondément la communauté. Aujourd’hui, l’Église Nérija compte plus de 400 membres actifs, sans compter les nombreux fidèles répartis à travers d’autres églises et dans la diaspora.

Fidèle à sa mission, l’Église Adventiste Nérija continue de briller comme une lampe dans la zone de Morne Lazare, portant la lumière de l’Évangile au quotidien.